2024年6月6日(木曜日) 令和6年度遠足について

5月2日(木)に新年度最初の学校行事として、1年次は学校でレクをして親睦を深めた後に五稜郭公園でお弁当を食べる「近足」を実施し、2年次は見晴公園、3年次は笹流ダムでそれぞれ炊事遠足を実施しました。

当日はギリギリ桜も残る中、素晴らしい天気にも恵まれ、充実した一日となりました。新しいクラスでの親睦も深まり、今後の学校生活もよりよいものになっていくことを願っています。

5月2日(木)に新年度最初の学校行事として、1年次は学校でレクをして親睦を深めた後に五稜郭公園でお弁当を食べる「近足」を実施し、2年次は見晴公園、3年次は笹流ダムでそれぞれ炊事遠足を実施しました。

当日はギリギリ桜も残る中、素晴らしい天気にも恵まれ、充実した一日となりました。新しいクラスでの親睦も深まり、今後の学校生活もよりよいものになっていくことを願っています。

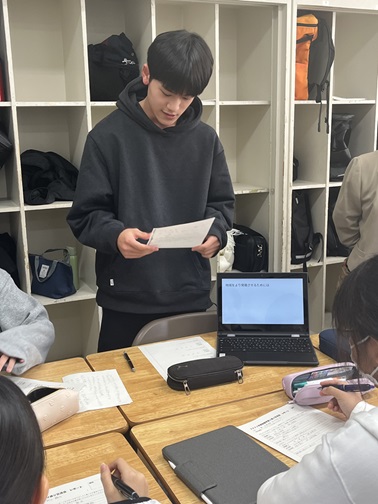

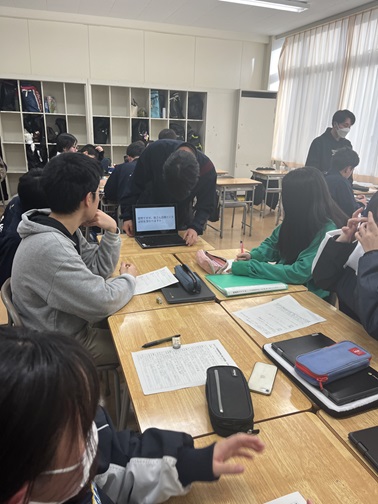

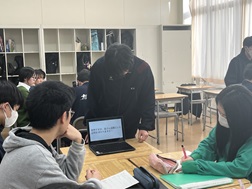

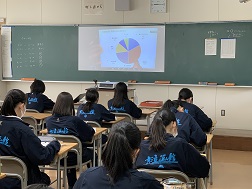

令和6年1月26日、1年次生による函館学振り返り交流会が行われました。1年間にわたる函館学の総まとめであるこの授業で私たち生徒は地域探究学習の研修先で学んできたことや気づいたことなどをスライドを使いながら発表しました。

交流会には記者の方なども来訪されており、生徒たちは緊張した面持ちで、発表に臨みました。

函館学地域探究学習の研修は小中学生への学習支援や外国人への観光案内、函館地方検察庁での法教育体験など多種多様です。スライドの中身や使い方1つをとっても生徒一人ひとりの個性が表れていました。

函館市立本通中学校に学習支援に行った村井秋耶さんは「学習支援を行う中で、自分が教えてわかってもらえた時の嬉しさや教えることの難しさなどを実感できた。この経験を進路選択にも活かしていきたい」と自身の今後にも繋がったと述べました。

五稜郭で外国の方に向けて観光案内を行った竹安駿汰さんは「僕は英語を話すことはできないが言語だけでなく表情や動きを使うことで外国の方ともコミュニケーションを取ることができた。どんなことでもまずやってみることが大事だとわかった」と積極的に行動することの大切さを述べました。

交流会では生徒それぞれが函館学地域探究学習を通して自身の今後の進路選択やスキルアップにも繋がったことなどを発表し各々の成長を実感できたものとなりました。

(この記事は本校1年次生が函館学の一環として執筆したものです。)

5月11日(木)に、1年次向けの単位制ガイダンスを実施しました。本校のカリキュラムを改め確認し、2年次からの文理選択に関する説明がメインでした。進路を見据え、あらゆる可能性を考慮したうえで、生徒それぞれに適した科目を選択できるよう、学校として指導・支援をしていきます。

5月11日(木)に、1年次向けの単位制ガイダンスを実施しました。本校のカリキュラムを改め確認し、2年次からの文理選択に関する説明がメインでした。進路を見据え、あらゆる可能性を考慮したうえで、生徒それぞれに適した科目を選択できるよう、学校として指導・支援をしていきます。

4月28日(金)、1年次は遠足ならぬ“近足”を実施しました。午前中は学校での「クラス対抗大縄飛び」および学校の敷地にチェックポイントを設けた「フォトラリー」を実施し、午後からは五稜郭公園に移動して桜を見ながらクラスごとに昼食を食べました。市函入学後の最初の行事だったので、クラスの交流が深まり、有意義な時間となったと思います。

令和5年(2023年)4月10日(月)、新入生240名の入学が許可され、市函での学校生活がスタートしました。「“ルール・モラル・マナー”を常に意識した上で、様々な経験をして充実した高校生活を送ってほしい」というのが1年次主任の思いです。

4月11日(火)は、対面式・部活動紹介がありました。全年次そろって体育館での対面式を実施し、その後部活動紹介となりました。市函にはたくさんの部活動があり、多くの生徒が何かしらの部活動に加入しています。学業と部活動の両立を目指して、充実した高校生活を送ってほしいと思います。

7月4日(月) 第104回全国高校野球選手権南北海道大会函館地区Bブロック代表決定戦の全校応援をしました。

非常に強い夏の日差しが照りつける中、特に3年次生にとっては最初で最後の全校応援となりました。手に汗握る投手戦となり8回までスコアボードには0が並ぶ展開でした。9回表、市立函館が1点を先取しましたが、9回裏にサヨナラタイムリーヒットを打たれ、1-2で敗退しました。

市立函館高校の生徒が、全校応援を通してひとつにまとまる経験をすることができました。今後の学校生活に生かしていきましょう。野球部のみなさん、いい試合をありがとう!

令和4年6月7日(火)の1~3時間目に、「総合的な探究の時間 年次合同企画講演会」が行われました。

この講演会は、(1)社会の第一線で活躍する方の講演を聴くことで生徒の視野を広げ、多様な生き方を考えさせる (2)専門的な講話を通して生徒の興味関心を引き出すこと の2点を目的として、講師に発酵学者の小泉武夫先生をお招きし「発酵と人類の知恵」と題して行われました。

万人にとって身近な食を切り口に、健康や歴史、文化を考える本講演は、当たり前にある現代の食に対し新たな視点から問題意識をもちながら、知的好奇心を広げる絶好の機会であり、進路やキャリアプランを考える上でも示唆に富む講演でした。

新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、1年次生については各HR教室で、体育館で行われた講演を視聴しました。

令和4年5月16日(月)の5,6時間目に、北海道教育大学函館校の奥平理准教授を講師としてお迎えして、函館学基調講演が行われました。

市立函館高校の学校設定科目である「函館学」を学習するにあたり、事前学習として、函館の街の持つ魅力について、地理的、歴史的、文化的背景など、様々な角度から学ぶことを目的としています。今年の基調講演は、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、放送室で講演する奥平先生を各教室に映像を配信する形で行われました。

市函生は講演にしっかり耳を傾け、自分たちが住む地域の課題や諸問題に取り組む基礎を学びましょう。

令和4年4月28日(木)の7時間目に、令和4年度生徒総会が行われました。

令和4年4月28日(木)の7時間目に、令和4年度生徒総会が行われました。

今年の生徒総会および先週の原案審議は、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、放送室より生徒総会の様子を、各教室に映像を生配信する形で行われました。原案はclassiを通して配信され、出欠確認や承認の確認は各教室でスプレッドシートに入力する形で行われました。

令和3年度の決算、令和4年度の予算案、各委員会の活動方針等は、原案どおり可決・承認されました。

令和4年(2022年)4月8日(金)、新入生240名の入学が許可され、市函での学校生活がスタートしました。2025年3月1日の卒業式まで、新入生の皆さんは何を求めますか? 1年次主任内山先生の言葉です。先生方は、皆さんの夢の実現を応援します。

4月11日(月)は、対面式・部活動紹介がありました。本来なら、1~3年次生そろっての対面式ですが、新型コロナウィルス拡大防止の観点から、放送による対面式が午前中に行われ、午後からは体育館に集まり部活動紹介となりました。入りたい部活動は見つかりましたか? 市函にはたくさんの部活動があります。積極的に見学して、学業と部活動の両立を目指して、充実した高校生活を送ってほしいと思います。

校長の谷川です。年度が替わりCOVID-19の猛威が沈静化することを期待していましたが、どうもそうはいかないようです。今年度も保護者のみなさまに向け、学校の様子をお伝えします。「学校に普通にある小さなもの(こと)」を紹介します。

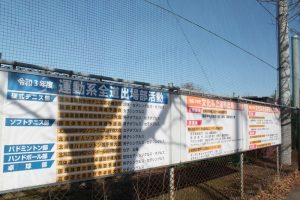

今日のテーマは「春の息吹 4」です。校舎1階の進路室そばにこの掲示板があります。ご覧の空きスペースが「令和4年度 生徒が活躍した軌跡」を掲示するためのものです。きっと、このスペースいっぱいに新聞記事などがあふれることと思います。

下の写真は「令和3年度分」です。コロナ禍の中で、練習もままならない状況にもかかわらず、健闘しました。今年度の卒業式と終業式の両方の式辞に入れたメッセージは「みなさん(市函生)には可能性がある。怖がらずにやってごらん」でした。私が校長として市函に来たミッションは、生徒にこの言葉を伝えるためだと思っています。他の場面でもこの思いは伝えましたが、最後にしっかり伝えることができて良かったです。

ちなみに、この掲示板に新聞記事等をずっと張り続けてくれているのは教頭先生です。多忙の中でも、大きな仕事から小さな仕事までずっとやり続けています。学校に普通にある小さなもの(こと)の陰には、生徒への思いや願いがあると感じています。教頭先生をはじめとする先生や職員のみなさんに感謝しています。

それでは2年間、お世話になりました。「生徒が失敗を恐れずに、可能性をさらに発揮できる学校」になりますように、令和4年度も、みなさまからのご支援・ご協力をお願いいたします。

校長の谷川です。年度が替わりCOVID-19の猛威が沈静化することを期待していましたが、どうもそうはいかないようです。今年度も保護者のみなさまに向け、学校の様子をお伝えします。「学校に普通にある小さなもの(こと)」を紹介します。

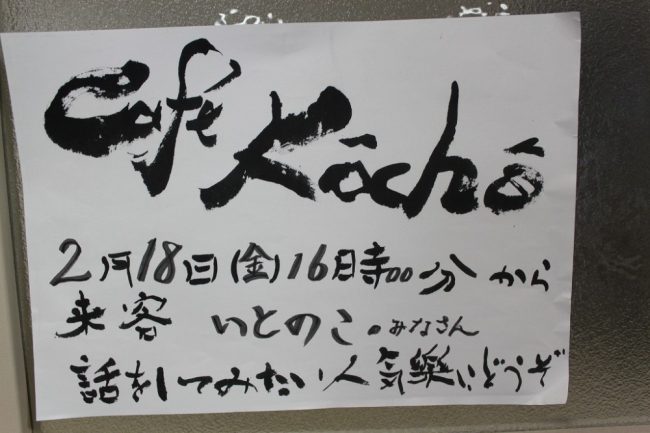

今日のテーマは「幻の校長室CAFE」です。昨年度から、暖めていたアイデアがありました。それは「校長室CAFE」です。校長室には来客がたくさんいらっしゃいます。その来客と生徒が繋がる機会を作りたいと考え、「校長室でCAFÉをやればいいんじゃないか!」ということに思い当たりました。しかし、コロナに次ぐコロナで実現できずに終わりました。書道部と美術部には素敵な看板を作ってもらいました。両部のみなさんありがとう、そして、せっかく作ってくれたのに、使うことができずにごめんなさい。しかし、これらの看板は、意外な形で反響を呼びました。まず、校長室への来客がほぼ100%、この看板に気づき、質問してくれました。また、卒業式に出席できなかった生徒への卒業授与を校長室で行った際には、先生たちがこの看板に気づき「ざわざわ・・・」。やはりインパクトがあったようです。

校長の谷川です。年度が替わりCOVID-19の猛威が沈静化することを期待していましたが、どうもそうはいかないようです。今年度も保護者のみなさまに向け、学校の様子をお伝えします。「学校に普通にある小さなもの(こと)」を紹介します。

校長の谷川です。年度が替わりCOVID-19の猛威が沈静化することを期待していましたが、どうもそうはいかないようです。今年度も保護者のみなさまに向け、学校の様子をお伝えします。「学校に普通にある小さなもの(こと)」を紹介します。

今日のテーマは「春の息吹 3」です。一足早く、「梅馥園の梅」が咲きました。せん定した枝を校長室で暖めていました。北海道では梅と桜が同時に咲くイメージですが、まず梅が咲くと春がそこまでやってきたように感じます。梅を見て、市立函館中学校設立にご貢献いただいた 梅津福次郎 様を思い浮かべ、改めて感謝しております。「喝水不忘掘井人」(井戸を掘った人へのご恩を忘れません)。

校長の谷川です。年度が替わりCOVID-19の猛威が沈静化することを期待していましたが、どうもそうはいかないようです。今年度も保護者のみなさまに向け、学校の様子をお伝えします。「学校に普通にある小さなもの(こと)」を紹介します。

今日のテーマは「市函生によるいのちのおはなし」です。今年も「はこだて助産師いのちのおはなしの会」様に協力していただき「おはなし会」を実施しました。地域探究学習の一環として行い「わたしたちが誕生するまでの物語を通じ、命の大切さ、一人ひとりの大切さ」を3人の有志生徒が伝えました。コロナがなければ、総合的な探究の時間に1年次生全員に聞いてもらうところですが、希望する生徒のみとなりました。しかし20名を超える生徒が放課後に自分の時間で聞きに来てくれました。この会のキャッチフレーズである「生きてるだけで100点満点」はぜひ市函生全員に伝えたいメッセージです。

例年ですと助産師の皆様が来校したり、生徒が職場におじゃまして、この会を行うために指導していただいていますが、今年はオンラインのみでの準備になりました。指導する助産師士の皆様にも生徒にも、なかなか思うように準備が進まないと感じる場面があったことだと思います。しかし。そういったコロナ禍の制限を乗り越えて、今回も発表できたことは、生徒にとって貴重な経験と自信になったことと思います。ご協力いただきました皆様に感謝申し上げます。

校長の谷川です。年度が替わりCOVID-19の猛威が沈静化することを期待していましたが、どうもそうはいかないようです。今年度も保護者のみなさまに向け、学校の様子をお伝えします。「学校に普通にある小さなもの(こと)」を紹介します。

今日のテーマは「春の息吹 2」です。今回は「大会軌跡ボード」について紹介します。野球グラウンドのフェンスに各種大会の結果を掲載した看板を掛けています。今年度の全国や全道大会への出場状況を更新しました。生徒たちががんばった様子を記すのですから、本当は地区大会も含めてもっとたくさん掲載したいのですが、スペースに限りがあるので「令和3年度の全国と全道大会」のみにしてあります。コロナ禍で、練習にも制限があった中、それぞれが工夫をしながら、モチベーションをなんとか持たせながらの結果です。結果も立派ですが、そこに至るまでの過程を賞賛します。新年度は思う存分練習ができることを願います。

校長の谷川です。年度が替わりCOVID-19の猛威が沈静化することを期待していましたが、どうもそうはいかないようです。今年度も保護者のみなさまに向け、学校の様子をお伝えします。「学校に普通にある小さなもの(こと)」を紹介します。

今日のテーマは「春の息吹 1」です。今年度もあと2週間になりました。今日は高校入試の合格発表を行いました。新年度に向けて学校が動いているのを感じます。校舎内を見回すと生徒玄関でも新年度に向けて動いていました。3年次の先生たちが、3年次生徒の靴箱を掃除してくれていました。つい先日、卒業式を終えたばかりという感じがしますが、時間はあっという間に経っています。生徒を卒業させたあとも、このように先生たちは多くの仕事をしています。卒業させて、ほっとしたのもつかの間。先生たちのがんばりに感謝です。

校長の谷川です。年度が替わりCOVID-19の猛威が沈静化することを期待していましたが、どうもそうはいかないようです。今年度も保護者のみなさまに向け、学校の様子をお伝えします。「学校に普通にある小さなもの(こと)」を紹介します。

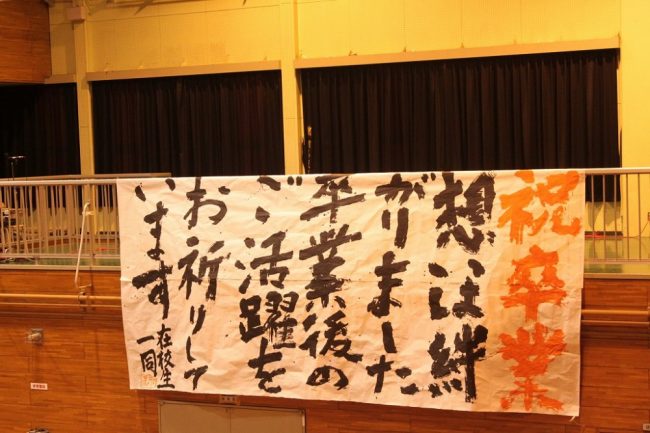

今日のテーマは「卒業式無事に終了」です。昨日からの祈りが通じ、午前中に卒業式が無事に終わりました。本来ならば、祝辞、送辞や答辞にも時間をしっかりとり、3年分の思いを込めてお話しいただけければ良かったのですが、感染症防止のために短めの時間で式が執り行われました。しかし、予定通りの日程で、予定の内容で行えましたので、学級閉鎖が続いている状況の中では、「まず、できて良かった」という思いです。卒業生のみなさんには、幸せが少しでも多く側にある日々が、微笑みが少しでも多く側にある日々が待っていることを切に願っています。

校長の谷川です。年度が替わりCOVID-19の猛威が沈静化することを期待していましたが、どうもそうはいかないようです。今年度も保護者のみなさまに向け、学校の様子をお伝えします。「学校に普通にある小さなもの(こと)」を紹介します。

今日のテーマは「明日は卒業式」です。感染症や暴風雪で学級閉鎖が続いたこの1か月でしたが、今日で2月も終わりです。明日はいよいよ卒業式です。3年次生全員で無事に卒業式を迎えられるように、今日はひたすら祈ります。

写真はPTAと「おやじの会」が卒業生のために作成してくれた行燈です。作成途中の姿です。完成品は生徒玄関ホールですでにお披露目されています。明日、お越しになる3年次保護者の皆様、お楽しみに!

校長の谷川です。年度が替わりCOVID-19の猛威が沈静化することを期待していましたが、どうもそうはいかないようです。今年度も保護者のみなさまに向け、学校の様子をお伝えします。「学校に普通にある小さなもの(こと)」を紹介します。

校長の谷川です。年度が替わりCOVID-19の猛威が沈静化することを期待していましたが、どうもそうはいかないようです。今年度も保護者のみなさまに向け、学校の様子をお伝えします。「学校に普通にある小さなもの(こと)」を紹介します。

今日のテーマは「再始動」です。昨日で冬休みを終え、本日から学校が始まりました。生徒に関して、大きな事故やケガの報告はなく、一安心です。そうは言っても、今日の新聞には函館市でコロナ感染者がかなり出たという記事があり、朝から少し落ち着かない気持ちでした。しかし、生徒たちの元気な顔を見て、気持ちが晴れました。

写真は3年次生のロッカー室です。全てのロッカーの扉が開いています。私物を持ち帰り、3年次生は明日から家庭学習です。来春の進路に向けて最後のがんばりです。次の登校までにはひと月あまりの時間があります。廊下を歩きながら、このロッカー室を見て「旅立ちの時が近づいている」ことを感じました。

今年度もあと10週間です。このわずかな期間が予定通りに、そして無事に教育活動を行えることを切に願っています。保護者のみなさま、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

校長の谷川です。年度が替わりCOVID-19の猛威が沈静化することを期待していましたが、どうもそうはいかないようです。今年度も保護者のみなさまに向け、学校の様子をお伝えします。「学校に普通にある小さなもの(こと)」を紹介します。

今日のテーマは「講習終わって ほっ」です。本日で冬期講習が終わりました。1,2年次は午前中で、3年次は午後も講習がありました。「ほっと一息」というところでしょうか。生徒のみなさん、冬休み中も怪我や事故なく、病気せずに過ごしてください。

保護者のみなさま、本年もありがとうございました。おかげさまで、大きな怪我や事故なく、生徒たちが登校できました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。良いお年をお迎えください。

校長の谷川です。年度が替わりCOVID-19の猛威が沈静化することを期待していましたが、どうもそうはいかないようです。今年度も保護者のみなさまに向け、学校の様子をお伝えします。「学校に普通にある小さなもの(こと)」を紹介します。

今日のテーマは「変わっていく授業 英語ディベート交流会」です。12/21(火)1年次生の英語授業で北海学園札幌高校3年生とディベートを行いました。「制服は廃止すべきである」と「日本は救急車の利用を有料化すべきである」「環境のために全員ベジタリアンになるべきである」という3つの論題でのディベートでした。「日本語でディベートすること自体が難しそうなのに、ましてやそれを英語で行うのは厳しいのではないか」と私は思っていましたが、しっかりと準備をし、相手校のが3年生ということもあり、好意的にサポートしてくれており、予定していた活動を行うことができました。ディベートを、タブレットで行うというハードルもありましたが、機械操作は生徒たちにとってはそれほど高いハードルではなかったようです。今回の授業は実験的な要素が多い取り組みでしたが、これからのICT化する教育につながるものでした。今回の活動が「英語を使えるようになるために学びたい」という動機づけになったことと思います。

追記 本校には現在タブレットが10台あります。これらは相馬報恩会様から寄付していただいたものです。いつもありがとうございます。

校長の谷川です。年度が替わりCOVID-19の猛威が沈静化することを期待していましたが、どうもそうはいかないようです。今年度も保護者のみなさまに向け、学校の様子をお伝えします。「学校に普通にある小さなもの(こと)」を紹介します。

今日のテーマは「見学旅行 無事帰着」です。2年次生が昨夕、新函館北斗駅に着きました。予定通りの旅程を全て終え、全員帰ってきました。良かったです。ほっとしました。

昨日は18:40に駅に着き、18:50の在来線に乗るために急いでいる生徒もおり、名残を惜しむ感じにはなりませんでしたが、疲れているにもかかわらず、多くの生徒が笑顔で改札口を通り抜けてきました。迎えに来られた保護者と生徒が肩を並べて帰る様子を眺めながら、家族のぬくもりや、子供への愛情を感じていました。「目には見えなくても確かにあるもの」を実感しました。

校長の谷川です。年度が替わりCOVID-19の猛威が沈静化することを期待していましたが、どうもそうはいかないようです。今年度も保護者のみなさまに向け、学校の様子をお伝えします。「学校に普通にある小さなもの(こと)」を紹介します。

今日のテーマは「見学旅行 出発」です。2年次生が今朝、函館空港から飛び立ちました。3泊4日の見学旅行です。予定通りに出発し、本日の行程も無事に回れました。10月に予定していた見学旅行が感染症予防のために今日に延期になりました。しかし、旅行第1日目は予定通りということでほっとしています。ちなみに、今朝、出発する際に、函館空港に見送りに行き、感じたことがありました。それは、6クラスが2つに分かれて飛行機に乗る様子を見て、「コロナの前はジャンボジェット機で6クラスくらいは一度に乗れたのが、コロナの影響でジャンボ機が大幅に減り、飛行機のサイズが本当に小さくなってしまったのだなあ」ということでした。まだまだ、コロナの影響は続いているようです。見学旅行の行程を記載しておきます。どうぞ、生徒たちが無事に笑顔で帰ってきますように!

12/17(金) 函館空港 羽田空港 伊丹空港 清水寺

12/18(土)東大寺 法隆寺 薬師寺

12/19(日)USJ

12/20(月)海遊館 新大阪から新幹線 東京 函館北斗

校長の谷川です。年度が替わりCOVID-19の猛威が沈静化することを期待していましたが、どうもそうはいかないようです。今年度も保護者のみなさまに向け、学校の様子をお伝えします。「学校に普通にある小さなもの(こと)」を紹介します。

今日のテーマは「体育 創作ダンス」です。2年次女子の体育授業(撮影分は2年5・6組)で15時間の学習を経て、本日の5時間目に「成果発表」を行いました。しっかり時間をかけただけあって、チームとしてのまとまりや、ダンスの完成度が高い発表でした。そして、生徒自身が考え、創作しただけあり、発表後は「やり切った感」と「満足感」が生徒たちの顔に出ていました。この発表会を見て、あらためて「自主性」の大切さを感じました。

本日の発表には保護者の方もお越しになっていました。感染予防を継続しながら、保護者の皆様や地域の皆様とのつながりが広がっていくことを願っております。

校長の谷川です。年度が替わりCOVID-19の猛威が沈静化することを期待していましたが、どうもそうはいかないようです。今年度も保護者のみなさまに向け、学校の様子をお伝えします。「学校に普通にある小さなもの(こと)」を紹介します。

今日のテーマは「出前講義」です。12/7(火)の午後、大学にご協力いただき、出前講義を実施しました。1年次と2年次生が、話を聞きたい講座を2つ選び、4時間目と5時間目にそれぞれの講座に足を運びます(1講座60分)。6時間目は受講した講座を振り返り「レポート作成」をしました。大学の先生たちから直接「専門」のお話を聞くことができ、生徒たちにとっては、大学の疑似体験をし、知的な好奇心をかき立てる刺激的な経験になりました。2講座はオンラインですが他は対面で実施できました。ご協力いただきました皆様に、感謝いたします。

講座を紹介します(16講座)。

北海道教育大学 函館校 「海外で日本語を教える ー日本語教育からみる世界と地域ー」

函館大谷短期大学 「『ちびくろさんぼ』と『ぐりとぐら』~子どもと絵本~」

法政大学 「明日のメルカリを夢見てー起業家とスタートアップー」

函館大学 「コーラの飲み比べで考える、プライベートブランド」

北海学園大学 「法的思考のイントロダクション」

藤女子大学 「龍はいつから架空の動物になったか」

北海道教育大学 「函館校 国際ジャーナリズム」

北星学園大学 「世界で使われている英語とは? ~「共通語としての英語」という見方~」

名寄市立大学 「看護職を目指す皆さまへ」

公立はこだて未来大学 「情報をデザインするってどういうこと?」

北海道大学函館キャンパス 「避けて通れないサケの話 ~サケの生物学~」

室蘭工業大学 「スポーツ工学・バイオメカニクスと物理学」

青森県立保健大学 「リハビリテーションから学んだ『人の可能性』と『働くことの意味』」

北海道大学 「超伝導のお話」

函館短期大学 「栄養学を知ろう」

武蔵野美術大学 「デザインで未来の社会をつくる」

校長の谷川です。年度が替わりCOVID-19の猛威が沈静化することを期待していましたが、どうもそうはいかないようです。今年度も保護者のみなさまに向け、学校の様子をお伝えします。「学校に普通にある小さなもの(こと)」を紹介します。

今日のテーマは「中学生の来校」です。本日は進路学習に係わり、七飯町立大沼岳陽学校の生徒4名(8年生、中学校なら2年生)が来校しました。本校に関しての説明を聞き、その後、校舎内を見学しました。このように進路学習などで中学生が来校するのは今回で6校目です。昨年度は感染症防止のために、中学生が市函に来ることができない1年間でしたので、以前のように中学校との行き来も戻ってきた感じです。変異株について毎日のようにニュースで取り上げられています。予断は許されませんが、交流的な教育活動を継続できることを願っています。

校長の谷川です。年度が替わりCOVID-19の猛威が沈静化することを期待していましたが、どうもそうはいかないようです。今年度も保護者のみなさまに向け、学校の様子をお伝えします。「学校に普通にある小さなもの(こと)」を紹介します。

校長の谷川です。年度が替わりCOVID-19の猛威が沈静化することを期待していましたが、どうもそうはいかないようです。今年度も保護者のみなさまに向け、学校の様子をお伝えします。「学校に普通にある小さなもの(こと)」を紹介します。

今日のテーマは「PTA研修会 アイヌ文様の草木染」です。本校PTA研修委員会主催の研修会が本日行われました。今年のテーマはアイヌ文様の草木染でバンダナやハンカチを作成することです。

13時からスタートし2時間ほどの研修でした。詳しい活動内容についてはPTAの機関誌での報告になりますので、まずは写真を通して保護者の皆さんの様子をご覧ください。今週は1年次生や3年次生の保護者集会もあります。コロナがこのまま落ち着いて、保護者の皆様に学校にお越しいただき、保護者同士の絆づくりができていくことを願っております。

校長の谷川です。年度が替わりCOVID-19の猛威が沈静化することを期待していましたが、どうもそうはいかないようです。今年度も保護者のみなさまに向け、学校の様子をお伝えします。「学校に普通にある小さなもの(こと)」を紹介します。

今日のテーマは「市函ギャラリー 書道4」です。書道部の作品紹介は今回が最終回になります。コメントと写真は上からの順になっています

加藤真優 さん 「石門頌」

「石門頌」の温かい線質を表現するために、筆の「ねじれ」を効果的に使いました。筆が紙に接する時の渇筆の線を多彩に表現し、造形のおもしろさと柔らかい線を目指しました。

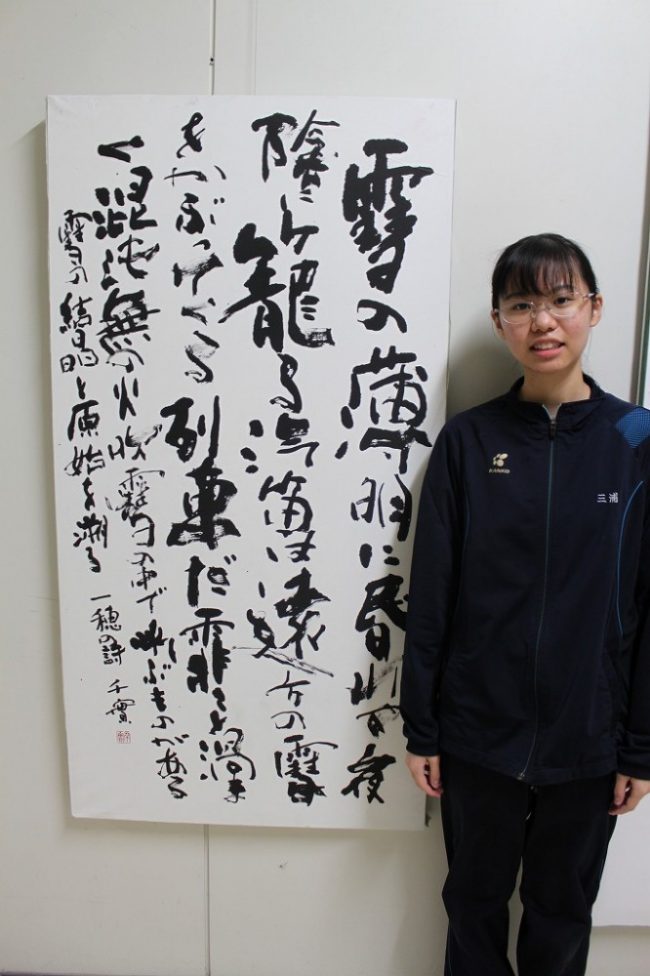

三浦千実 さん 「遺曲」

温かい線や鋭い線で変化をつけて、気温がゆるむ春の訪れを表現しました。文字の大小をつけて、行を内側に巻き込むよう、動きのある作品になったと思います。

校長の谷川です。年度が替わりCOVID-19の猛威が沈静化することを期待していましたが、どうもそうはいかないようです。今年度も保護者のみなさまに向け、学校の様子をお伝えします。「学校に普通にある小さなもの(こと)」を紹介します。

今日のテーマは「市函ギャラリー 書道3」です。前回に続き、部員のみなさんからの「作品に関する思い」を読み、それぞれの作品をご覧ください。生徒の作品をご覧いただけるせっかくの機会ですので、「市函ギャラリー 書道」は予定より1回増やし、次回も掲載します。コメントと写真は上からの順になっています

安達咲空 さん 「木簡」

渇筆をバランス良く入れながら、力強い字を書けるよう、意識しました。時間をかけてゆっくり筆を動かしたり、時にはスピード感をつけて速く書いたりと、木簡特有の自由な線質を表現しました。

新谷果央 さん 「自書告身」

作者・顔真卿の特長である肉太で温かみのある線質を意識しました。字の中の空間を大きく取ることで、健康的なイメージを表現できました。